Versucht der Truck nach links zu schwenken…

…da hilft nur eines: Gegenlenken!

So sagte einst Didi, damals in Frankreich. Ein genialer Film, mit lauter tollen Sprüchen. Naja, zumindest fand ich sie vor zwanzig Jahren toll. Zum Beispiel:

Wie viele Achsen hat eigentlich so’n deutscher Laster?

oder

Frankreich ist so groß, besonders hier in der Gegend.

oder auch

Ist hier ein Lkw durchgefahren? Mit einem deutschen Kennzeichen?

– Ein deutscher Lkw? Lassen Sie mich mal überlegen… Aber ja, selbstverständlich! Ein großer Lkw, mit deutschem Nummernschild! Ja, das war genau… im September ’41!

Beim Drugstore in Schmalenstedt

Früher, in Schmalenstedt, gab’s einen Spar-Supermarkt, direkt am Markt. Noch früher hieß er “Drugstore”, das sollte wohl irgendwie cool klingen. Immer freitags vormittags ging ich mit Mutti zu diesem Spar-Markt einkaufen. Während meine Mutter also den Wocheneinkauf erledigte, quengelte ich. Deswegen gab’s an der Fleischtheke immer schon ein Würstchen extra für mich. Ich weiß noch, wie faszinierend-beunruhigend ich es fand, dass ich das Würstchen schon aufessen durfte, während es noch nicht bezahlt war. Ja, über sowas habe ich mir durchaus Gedanken gemacht im Alter von vier, fünf Jahren.

Über der Fleisch-Bedientheke, ich kann mich noch genau erinnern, hing ein großes Papp-Werbe-Mobilé der CMA. Was da genau draufstand, weiß ich nicht mehr, aber es wird irgendwas dämliches in der Richtung sein, wie es sich heute auf der CMA-Website findet:

* Fleisch – hat immer Saison

* Geflügel – sicher ein Genuss

* Die Milch macht`s

Diese Werbesprüche sind eben so sinnvoll, wie sie sein können angesichts der Tatsache, dass die CMA nicht für spezifische Unternehmen, sondern für die deutsche Landwirtschaft insgesamt Werbung macht. Mit dem gleichen Effekt könnte man wohl mit einem Slogan wie “Atmet mehr Luft” werben.

Damals, in den Achtzigerjahren, war mir das natürlich nicht aufgefallen. Die CMA passte in die Zeit, genauso wie die Regelung, dass die Zeit des Winter- und Sommerschlussverkaufs gesetzlich vorgeschrieben war und die Läden um 18.30 Uhr schlossen (samstags um 13.00 Uhr). Das ist seit ein paar Jahren bekanntlich vorbei. Der Schmalenstedter Spar-Markt steht inzwischen schon seit Jahren leer. Nach dem heutigen Urteil des Verfassungsgerichts ist dann wohl auch Schluss mit der CMA.

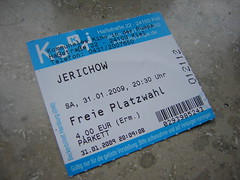

Jerichow (1000 Filme: 3)

Thomas: ein unehrenhaft aus der Bundeswehr entlassener Soldat, der in Afghanistan war und der jetzt zurückkehrt in seine Heimatstadt, wo er das verfallende Haus seiner Mutter geerbt hat. – Ali: ein türkischstämmiger Unternehmer, Besitzer von 45 Döner-Buden und China-Imbissen, der sich in Deutschland nicht so richtig zu Hause fühlt. – Laura: eine Frau, die sich von dem Dönerunternehmer heiraten ließ, um einen riesigen Schuldenberg aus einer im Dunklen liegenden Vergangenheit loszuwerden.

Diese drei Menschen sind auf der Suche nach Heimat, jeder für sich. Sie leben im Jerichower Land, einem Gebiet irgendwo mitten im ostdeutschen Nirgendwo, das voll ist mit Kiefernwäldern und langen Straßen, die Ali auf den Fahrten zwischen seinen Dönerbuden befahren muss. Als er wegen seines Hangs zum Alkohol seinen Führerschein verliert, stellt er Thomas als Fahrer ein. Schnell läßt sich Laura mit Thomas ein, und die Dinge nehmen ihren Lauf. Am Ende der Geschichte sind alle drei noch heimatloser als zuvor. “Jerichow” ist ein einfach erzählter, ganz unprätentiöser, häufig sogar leiser Film, der seine Geschichte recht unkonventionell und erfrischend langsam erzählt. – Sehenswert!

Alberto Moravia: Die Lichter von Rom (1000 Bücher: 5)

Alberto Moravia ist ein Schriftsteller, den heute kaum jemand kennt. Dabei wurde er um 1970 sogar als Kandidat für den Literaturnobelpreis gehandelt, wie ich einem Rezensionstext der Welt am Sonntag entnehme, der auf dem Umschlag meines uralten rororo-Heftchens (vom Flohmarkt) abgedruckt ist.

Moravias racconti romani sind kurz: keine ist länger als sechs Seiten, und das macht die Lektüre recht angenehm, weil man sie immer mal zwischendurch lesen kann. Er erzählt kleine Episoden aus dem Alltag der einfachen Menschen, immer aus der Perspektive eines Ich-Erzählers. Heute gibt es ja gar keine “einfachen Leute” – in diesem positiven Sinne verstanden – mehr, aber vor 40 Jahren muss das in Italien noch anders gewesen sein: Die Geschichten sind voll mit Arbeitern, Tankwarten, Kaffeebarangestellten, Blumenverkäuferinnen, die im Leben nicht viel mehr vorhaben als über die Runden zu kommen, vielleicht zu heiraten und ein kleines wenig sozialen Aufstieg zu schaffen:

Du hast leicht reden, du bist immer in Rom. Hast Du denn eine Ahnung, was es heißt, in Campagnano zu leben? Bestimmt nicht. Hier in Rom gibt’s doch Geschäfte, Kinos, Cafés, Autos, Straßen, auf denen Betrieb ist, und Lichter –

Moravia streut in die Erzählungen viele Namen von Straßen und Plätzen in Rom ein, und die Protagonisten trinken meistens entweder Espresso in der Kaffeebar oder Wein aus offenen Flaschen in der Osteria. Dabei ist all das, was erzählt wird, nie kitschig, sondern in bestem Sinne unterhaltend. – Empfehlenswert!

30 Niederegger-Weihnachtsmänner, 5 €

Kann ich nicht mal an einer günstigen Gelegenheit einfach nur vorbeigehen?

Reinhold Conrad Muschler: Die Unbekannte (1000 Bücher: 4)

Reinhold Conrad Muschler: Die Unbekannte. Novelle, Düsseldorf 1934.

L'Inconnue de la Seine (Photographische Rekonstruktion auf Basis der Totenmaske)

Irgendwann um das Jahr 1900 wurde in Paris die Leiche einer jungen Frau aus der Seine gezogen. Aus Gründen, die heute nicht mehr nachvollzogen werden können, wurde von ihrem friedlichen, ja andeutungsweise lächelndem Gesicht eine Totenmaske genommen. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten entwickelte sich dann die Mode unter Künstlern und Intellektuellen, sich eine Kopie dieser Totenmaske in die Wohnung zu hängen.

In den folgenden Jahrzehnten wurde die Inconnue de la Seine von einer ganzen Reihe von Autoren als Grundlage für literarische Werke genommen. Interessanterweise war dabei neben der französischsprachigen Literatur gerade die deutschsprachige Literatur rege beteiligt. Der Roman “Die Unbekannte” von Muschler wurde sogar ein Bestseller.

Die Geschichte ist schnell erzählt: Muschler verlegt die Geschichte von der Jahrhundertwende in die damalige Gegenwart, also die frühen Dreißigerjahre. Die Inconnue heißt bei ihm Madeleine Lavin, ist Waise und kommt aus der französischen Provinz. Sie will nach Paris und dort ein kleines Modegeschäft eröffnen. In Marseille lernt sie aber einen englischen Adeligen kennen – Lord Thomas Vernon Bentick. Der hat gerade seine Verlobte in Marseille zum Schiff nach Ägypten gebracht, wo auch er selbst bald seinen Dienst als englischer Diplomat anzutreten hat. In der Zwischenzeit lässt er sich mit Madeleine ein, wobei natürlich beide auf ihrem Weg nach Paris immer in getrennten Hotelzimmern übernachten. Nach einigen glücklichen Wochen, erst auf einer Reise durch Frankreich, dann in Paris, reist der Lord ohne Madeleine nach Ägypten ab, und diese steigt in die Seine:

Madeleine Lavin fühlte die Wellen nicht, sank langsam unter, sah die Mutter; […] aber dann nahm Thomas sie in seine Arme.

“Ja, Thom, ich bin’s … ich komme!” –

Ihr Antlitz lächelte verklärt als man sie fand.

Das ganze ist mit knapp 60 Seiten recht kurz und an einem Abend zu lesen. Literarisch ist die Geschichte sicherlich nicht als der Weltliteratur zugehörig anzusehen. Muschler behauptet die Geschehnisse nur; der Leser mag ihm nicht so recht glauben. Interessant ist die Novelle aber doch, da man eine Menge lernt über das Bild, das man sich vor einem Dreivierteljahrhundert davon machte, was Frauen tun und was Frauen nicht tun.

(Bildquelle: Wikimedia)

Friedrich Dürrenmatt: Das Versprechen (1000 Bücher: 3)

Friedrich Dürrenmatt: Das Versprechen. Requiem auf den Kriminalroman, Zürich 1958.

“Das Versprechen” ist ein verstörendes Buch, weil die Erwartung des Lesers an einen Kriminalroman – Gerechtigkeit – nicht erfüllt wird. Am Ende, so erfährt man durch die vorgeschaltete Rahmenhandlung schon gleich am Anfang, scheitert Kommissar Matthäi und findet den Mörder nicht, und scheitert zudem auch persönlich an diesem letzten Fall seiner Karriere.

Es geht um eine Mordserie an kleinen Mädchen. Ein Mann hatte sich offenbar mit kleinen Geschenken das Vertrauen der Kinder erschlichen und sie dann schließlich ermordet. Im neuesten Fall dieser Mordserie ist ein Täter in Form eines vorbestraften und geständigen Hausierers schnell zur Hand. (Auch ihm widerfährt übrigens keine Gerechtigkeit.) Doch Matthäi glaubt nicht an dessen Schuld und sucht, gegen den Widerstand seines Vorgesetzten und seiner Kollegen, weiter nach dem Täter, wobei er seine ganze Karriere riskiert und schließlich alles verliert. Dürrenmatt erzählt diese Geschichte sehr unprätentiös und ruhig. Am Ende, wenn man gar nicht mehr damit rechnet, erfährt zumindest der Leser die Wahrheit.

Neues Kopfbild: Boote am Donauufer in Ercsi

Passend zur Jahreszeit. Das Bild habe ich im Dezember 2006 – also vor ungefähr zwei Jahren – an einem saukalten, nebligen Tag in Ercsi an der Donau aufgenommen, ungefähr 40 km südlich von Budapest.

Ist Tintin schwul?

Bei Andreas Platthaus fand ich einen Hinweis auf einen Artikel von Matthew Parris in der britischen Times, in dem behauptet wird, Tintin sei schwul. Der Fall, so Parris, sei eindeutig:

A callow, androgynous blonde-quiffed youth in funny trousers and a scarf moving into the country mansion of his best friend, a middle-aged sailor? A sweet-faced lad devoted to a fluffy white toy terrier, whose other closest pals are an inseparable couple of detectives in bowler hats, and whose only serious female friend is an opera diva…

Der Artikel liest sich amüsant, doch bleibt Parris wirkliche Beweise schuldig. In der Tat hatte Tintin nie eine Freundin, und der einzige weibliche Charakter von Bedeutung, der in den Tintin-Bänden vorkommt – natürlich die Operndiva Bianca Castafiore – wird sowohl von Kapitän Haddock als auch von Tintin als Zumutung wahrgenommen – wegen ihres Gesangs.

Parris macht sogar den Partner von Tintin aus: den chinesischen Jungen Chang Chong-Cheng, dem Tintin bei einer Flut das Leben rettet (Der blaue Lotos) und der ihn – ganz entgegen seiner sonstigen Veranlagung – zu hochemotionalem Handeln veranlasst: Gegen alle Vernunft fliegt Tintin in den Himalaya, um den totgeglaubten Chang aus den Händen des Yeti zu befreien (Tintin in Tibet). Was Parris vielleicht unterschlägt, vielleicht nicht weiß: Die Freundschaft Tintins und Changs hat ein Vorbild im echten Leben: Hergé hatte 1934 den chinesischen Künstler Zhang Chongren kennengelernt. Dessen Einfluss auf Hergé kann gar nicht unterschätzt werden: Erst nach dieser Begegnung brachte Hergé seinen Zeichenstil – die Ligne claire – zur Perfektion und legte seine europazentrierte, eigentlich kolonialistisch-überhebliche Attitüde der ersten Tintin-Jahre zugunsten einer neuen Weltoffenheit ab, die sich zuerst in Der blaue Lotos (1936) zeigte.

Nun könnte man natürlich fragen, ob Hergé und Zhang Chongren vielleicht schwul waren. Das ist aber ziemlich unwahrscheinlich, denn Hergé galt Zeit seines Lebens als Frauenheld. Es ist hingegen viel wahrscheinlicher , dass Tintin asexuell ist. Das läßt sich auch viel besser begründen mit der Entstehungsgeschichte: Hergé schuf Tintin anfangs für Le Petit Vingtième, die Jugendbeilage der belgischen Zeitung Le Vingtième Siècle. Diese Zeitung war katholisch-konservativ durch und durch – der Chefredakteur war ein Abt. Kein Wunder, dass man in der Jugendbeilage nicht unbedingt einen Latin Lover als Titelfigur haben wollte.

« Ältere Einträge | Neuere Einträge »